PREDUCTSは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

「仕事」とは、単に"生活のために稼ぐこと"ではありません。時間が経つことを忘れてしまうくらい没頭し、充実感を与えてくれること。世の中に新たな価値を生み出し、文化・社会を前進させること。達成感や自己実現をもたらし、また人間と社会との繋がりを与えてくれること。

本連載では、そんな仕事を"シゴト"と呼び、"シゴト観"とその背景を紐解いていきます。

スタートアップ企業で、デザイナーとして働くウエタニマサユキさん。制作会社からスタートアップの世界に飛び込み、二度の起業を経験。順調にステップアップし戦略的にキャリアを積んでいるように見えますが、本人は「ほとんどが直感」と笑います。

キャリア初期に頃に身につけた価値観を軸に、スタートアップらしく、自分の好きなように生きてきたというウエタニさんの"シゴト観"を伺いました。

逆境からのスタートが引き寄せた仕事の軸

はじめにウエタニさんの現在のお仕事を教えてください。

Nstockというスタートアップ企業でデザイナーとして働いています。創業時から関わっているので、スタートアップらしくその都度役割は変わりますし領域は問わないものの、基本的にはデザインに携わっています。

ウエタニさんは長らくスタートアップのデザイナーとしてお仕事をされてきたと伺っています。そのキャリアの中で、ご自身の"仕事観"に影響を与えた出来事はどこにあったと思われますか?

そうですね。大きく3つあると思います。1つ目は、最初に勤めた制作会社です。自分は元々は音楽活動をしていて、企業で働き始めたのが23,4の頃。同世代よりも遅れてデザイナーとしてのキャリアをはじめました。

言うなれば逆境からのスタートだったので、当時は本当に必死の思いで仕事をしていました。「同世代の何倍も何十倍も努力しないと、自分は到底上にはいけない」みたいな強迫観念があり、朝は始発で会社に行って始業まで勉強をする。就業時間はもちろん働いた上で、就業後も夜中まで勉強したり自主制作をやり続ける......そんな日々を数年間続けていました。

実務でのデザインがはじめてだったので、デザインや技術に対する執着が強かったのかもしれません。あとは、最初に勤めた会社がどちらかと言えば営業が強みの会社で、デザインを徹底的に学べるような環境ではなかったことも影響していたと思います。

いつかはステップアップが必要だと感じていましたし、そのためには努力するしかないと思っていました。周りにデザイナー仲間もほぼいなかったので、当時ベンチマークにしていたのは、雑誌とかで目にするトップクリエイターでした。今考えれば恥ずかしいのですが、「絶対あのレベルになる」みたいな気持ちで仕事をしていましたね。

ただその時、ある種の狂気性みたいなものを身につけられたのは、自分にとっては大きな資産になっていると今は思っています。もちろん、その強度で常に仕事をするようなことはないんですが、必要な時に当時のようなストイックさを引き出せるので。

キャリアの最初で、ある種の胆力を身につけられたのですね。

2つ目は、スタートアップに出会ったことです。制作会社を2社経験した後に、たまたま縁があって教育系のスタートアップに入社しました。当時その会社は立ち上げ最初期だったこともあり、当事者として事業を作っていく、ビジネスの成果に向き合う——という経験をできたのが自分の価値観に大きく影響を与えてくれました。

それまでの受託制作は、構造上どうしても事業成果とは距離があります。それ故の良さも難しさもあると思いますが、スタートアップの場合、成果は目に見えますし、お客様・ユーザーの反応もダイレクトに分かる。よく言う話ですが、それが何事にも代えがたいくらい魅力的に感じたんです。

もちろん、制作会社時代に熱意を持っていた美しいグラフィックを作ることや、目を引くようなウェブサイトを作ることも変わらず好きです。けれど、それ以上にビジネス成果を出すのがこんなにも楽しいのか、と。一気に引き込まれていきました。

様々な理由があると思いますが、自分にとって一番は「評価がわかりやすい」からでした。売上やお金といったビジネス上の成果は一番明快な評価指標ともいえます。デザインを生業とする人にはあまり定量だけの評価を好まない人もいてその気持ちもわかるのですが、自分はこの明快さが肌に合っていたのだと思います。

もちろん成果が出ないと「ダメ」と否定されているようなものなので、距離を置きたくなる気持ちも分かります。でも、自分はそれも含めて楽しんでいて。だからこそ、その後一貫して様々なスタートアップで働き続けたり、自分で起業したりという選択をして来たんだと思います。

逆に、その後はクリエイティブを突き詰めるようなこととは距離が離れていった?

いえ、それは変わらず好きですし、特に最近は両者が融合してきた感覚があります。もちろんビジネス成果を優先しようという圧力はスタートアップである以上不可欠です。ただ、最近はその中でいかにクリエイティブな要素を盛り込んでいくかを、練度を高くできてきているような感覚があるんです。

感覚と理論のバランスがとれているみたいなイメージでしょうか。たとえば直近Nstockの3周年イベントを開催したのですが、そのポスターや動画も自分で好きに作りました。

普通なら会社のロゴとイベント名などを少しきれいに配置すればいい。作り込むのはある種自分のエゴかもしれませんが、成果とのバランスを取りつつ楽しみながらやれるようになってきましたね。

大病を経て、確信した生き方

2つの仕事観が上手くバランスしてきているんですね。

3つ目は、起業した時に癌が見つかったことです。自分はキャリアの中で二度起業を経験したのですが、その二回目のタイミングで初期の癌が発覚。幸い完治し今振り返ることができていますが、その時「人生は短い」と強烈に意識しました。

同時に、はじめて自分の人生をゼロから振り返りました。大体の場合、こういう時には「ああしておけば」と後悔の話になると思うんですが、自分は振り返った結果「すごく良い人生を送ってるな」と思えたんですよ。

病気は大変でしたが、これを機に「このままでいいんだ」と確信できた。元々、比較的直感を大事にして人生の選択肢を選んできたという自覚はあったのですが、「じゃあもっと好きなことを今まで以上にやればいいや」と強く思えたんです。以降、さまざまな人生の選択を本当に迷わなくなりましたね。

Nstockに入社する時も、業務委託で関わっていたなかで「あ、これは入った方がいいな」と思った次の瞬間には代表に「入っていいですか」と言っていたくらい。友人や知人からは「ウエタニさん、最近ますます好きにやってるよね」といわれますが、自分自身もその感覚が強くあります。

ここまでの3つの転機を踏まえると、どのような価値観がウエタニさんの中心にあると思われますか?

「好きなことと成果を両立させること」でしょうか。好きなことで成果が出せればもっと好きなことをできる機会が生まれる。逆に成果はでててもそれが好きなことじゃなければしんどいですし、成果はでるけど好きじゃないことだったら続かないかもしれない。その両輪を大事にしてきている感覚です。

もちろん、それが上手く回るようになるには経験や環境などさまざまな変数が合致する必要があるとは思います。自分はキャリアの初期でそれが上手く回るような経験を積んでこれたので、いま上手く回っているのだと思います。

子ども時代から続く"作ること"へのこだわり

デザインや音楽もそうですが、なにかを作ることは昔から好きだったのでしょうか?

子どもの頃から好きでしたね。逆に「人が作ったもの」が嫌な変わった子どもだった思います。小学校とかでカードゲームとかが流行ると、そのゲームをそのままやるんじゃなく自分で新しいルールやゲーム自体を作ってました。

誰かが提供してくれたものや、スタンダード、セオリーみたいなものに盲目的に従うのがめちゃくちゃ嫌だったのもあると思います。ひねくれていたんですね。人がつくったものを単に楽しまず、"自分で作る"ことで楽しんでいました。

それを友達に見せた時に反応が良かったり、面白いねって言ってくれるのがたまらなく嬉しくて。それをずっと繰り返していました。

その価値観は、いまの仕事にもつながっていますか?

全部つながっていますね。無自覚にバイアスにとらわれたりするのがすごく嫌で、批判的な態度が前提にある。どんなことでも、クリティカルに考えがちなのは変わりません。

ただ、これはスタートアップという環境にもすごくフィットしている感覚もあります。まだ世の中に存在しないものを生み出したり、既成概念を壊したり再構築したりするのがスタートアップですから。

変化に左右されない、ニュートラルな空間

ワークスペースを作り込むようになられたのはいつ頃からでしょうか?

部屋を自分好みにするのは、高校生の頃からですね。実家のフローリングを剥がして合板を貼ったり、壁を塗ったりと自分の好きな空間を作り上げることに熱中していました。

ワークスペースという意味では、デザイナーの駆け出しの時からです。家でも勉強や自主制作をしていたので、良い環境を自宅に作ろうとしてきました。当時はオフィスに出社することがほとんどでしたが、自宅も仕事をする場と言う認識で、今にいたるまでずっと試行錯誤を続けてきています。

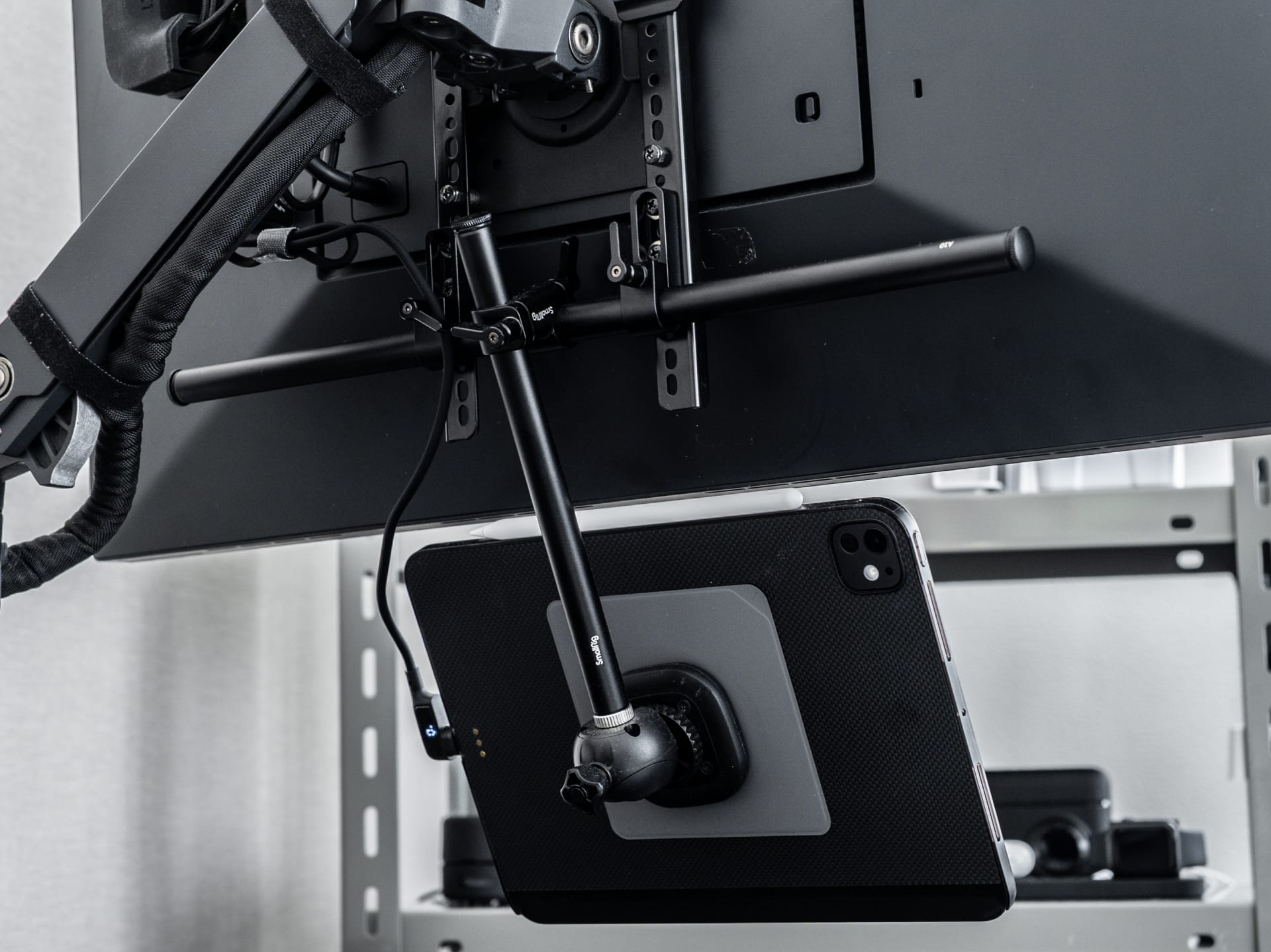

一貫しているのは極力ノイズを減らしたいというところです。なるべくデスクの上はものを少なくしようとしてきました。なるべく棚とかに入れてしまったり。それこそ天板の裏にいろいろ付けられるのは自分にとってはちょうどいい考え方でした。

確かに、部屋の随所には遊び心のあるものやインテリアがあるのですが、デスクはかなりミニマムに仕立てられているのが印象的です。

自分の中では、デスクって「ニュートラルな状態にリセットしてくれる場所」であってほしいんですよね。座った瞬間、スイッチを切り替えてピンと集中させてくれるための環境を作っている感覚です。

この理由もスタートアップ絡みですが、スタートアップは変化の激しい環境なので、周囲の情報などに流されたり影響を受けたりしやすい。それに身を任せるのが必要なシーンもありますが、自分としては"正しい状態"で1日をスタートしたいと思っていて。

その意味ではクリーンなデスクの役割は大きいんです。定期的にきれいにして、ディスプレイの角度を0度にしたり、調整したり、置いているものを見直したり...と維持にも力を入れている方だと思います。

例えば右の棚に置いているものも、増えそうになると減らしてきました。フィギュアとかは自分らしさを大事にしたいという思いで並べていて、置こうと思えば所狭しと並べられるくらいには好きなものです。ただ、視界に入る情報量はなるべく最小にしたいと気持ちもあり、今の数に落ち着いています。

自分の好きなものと、情報量のバランスは常にとり続けている感覚がありますね。例えばあの善光寺のだるまは本当は銀色が良かったんですけど売ってなくて。けれどあまりに気に入りすぎてるので目立つけれど金色を置いてます。

サイドの棚にあるディスプレイもお仕事用でしょうか?

これは、ゲーム用なんです。下にゲームコンソールを置いて隠しながら配線しています。ゲームが大好きなのでプレイしやすい場所に置いておきたいのですが、仕事用とは分けるために横になりました。これもノイズなので。

以前に一度、デスク上のサブディスプレイにゲームをつないでいたことがあったんですが、視界に入るので、すぐに「あ、ダメだ」と思って。今は、このかたちに落ち着きました。切り替えたらすぐゲームができるんだという煩悩が頭をかすめるんです。(笑)

スタートアップらしい価値観で

仕事との向き合い方も、ワークスペースもある意味共通してストイックですね。ウエタニさんは今後もスタートアップで今の姿勢で仕事をされていくのでしょうか。

そうですね、どこまでいってもスタートアップ的に生きていきたいと思っています。制約とか一般通念のようなものを飛び越える仕事をしたい。それは、歳を重ねても変わらず元気に飛び越え続けたいなと思っています。

もちろん、正直なところ歳をとると、難しい部分もかなり出てくるとも思っています。やっぱりスタートアップは体力勝負な側面が強いですから。それでも体が動かなくなるまでやっていきたいなという感じです。それが自分が好きなことを突き詰め、成果を出すこととイコールに近いですから。

ありがとうございました。